核心词:

宁波驾校 单纯醉酒驾驶理论探究 醉酒驾驶理论探究 驾驶理论探究 驾驶理论探究犯罪化 理论探究 依据探究 目录:

1、但由于司法实践只关注于案件的实体处理2、客观归责理论将因果关系与归责问题相区别3、根据怎样的因果关系并如何对危险行为进行归咎一直是刑法学争论不休的问题4、虽然这是行政法所规制的问题5、如果排除那些病理性醉酒的特殊情形6、要根据原因自由行为理论而将原因行为(饮酒行为)作为实行行为加以处罚7、本人认为该判决是妥当的8、结果无价值与行为无价值之争原本只是关于违法性本质之争 酒后驾驶有必要通过刑法给予必要的规制,这已经是世界各国立法的趋势。

新近出台的《刑法修正案(八》第22条明确规定"在道路上醉酒驾驶机动车的,处拘役,并处罚金。

如果行为人在醉酒的状态下驾驶机动车辆横冲直撞,危害到公共安全的,应当以以危险方法危害公共安全罪追究行为人的刑事责任。

例如孙伟铭在醉酒的情况下致张景全及尹国辉夫妇、金亚民及张成秀夫妇死亡,另一乘客代玉秀重伤,造成公私财产损失共计5万余元,法院以以危险方法危害公共安全罪判处其无期徒刑。这样的司法适用对于任何一个法律工作者都几乎成为耳熟能详的"司法公式。

但由于司法实践只关注于案件的实体处理

但由于司法实践只关注于案件的实体处理,忽略了相关的法理探究,即为什么立法者将单纯的醉酒驾驶行为入罪,其入罪是基于何种考虑。因此笔者认为有必要从理论的高度加以梳理,以期对我国刑法的发展有所裨益。单纯醉酒驾驶行为之所以犯罪化,首先该行为对法益具有侵害性或者是对法益产生了威胁,即该行为产生的风险在法律上是不被允许的,故在客观依据方面可以用客观归责理论予以解读。随着高科技的出现,社会的风险也在不断增加,我们当下活在一个无处不充满风险的社会之中。尤其高科技的运用,在方便人们生活的同时,很大程度上又将人们的生命或财产置于新的风险之中。但是,我们又不可固步自封,禁止这些新技术的应用,那样必然会阻碍社会的发展。在这样的社会背景之下,德国刑法学者罗克辛在总结前人学说的基础上,完整地提出了自己的客观归责理论,其认为自己发展出来的犯罪原理体系是循着完全不同的道路:它问的是社会的目的、刑法和刑罚的功能(任务,并且根据伴随着目的的刑事政策的价值决定来建造这个体系—客观归责论—不是从本体的事实出发的,驾驶理论探究醉酒驾驶理论探究而是从刑事政策的目标着眼的[1]据此,可以说罗克辛主张的客观归责理论重视法益保护的观点和刑事政策目的的实现。

客观归责理论将因果关系与归责问题相区别

客观归责理论将因果关系与归责问题相区别,因果关系以条件说为前提,在与结果有条件关系的行为中,只有当行为制造了不被允许的危险,而且该危险是在符合构成要件的结果中实现时,才能将该结果归属于行为人[2]换言之,当行为人实施了法律所明确禁止的风险行为时,该行为就具有可罚性。所以,客观归责理论分成三个层次:行为是否制造不被容许的危险;危险行为是否在因果流程的常态上导致结果发生;因果流程是否在构成要件的效力范畴内。不被允许的危险,是指超出了法律尤其是刑法"允许风险"界限的行为。现代社会,处处充满了风险,如果不加区分地将其一律禁止的话,那必然会限制社会的进步以及技术的革新。刑法不关心琐事,即只要日常生活中的风险没有超出一定的界限,那么该行为就为法所允许。例如开车有翻车的风险,飞机有坠落的隐患,体育比赛有受伤的可能,但是这样的行为还难以进入刑法评价的视野,或言之,这样有利于社会的行为在一定的情况下还是法所鼓励的。其理由在于"制造不被允许的危险应该是作为评价规范违反推定的危险无价值[4,而危险无价值在规范论上应当以评价规范的违反作为成立的根据[5。实现风险的基准是以制造风险为前提,客观归责要求该制造了的风险进一步具体实现结果[6]即危险行为是否引发特定的结果,在此需要追问的是危险行为与结果之间的关联性程度。如果行为将既存的风险升高或者有此可能性的情况之下,那么就可以追究行为者的责任;但是"如果只是偶然的话,那么就不能将结果归咎危险行为[7。可见"风险升高原则"是该条规则的核心因素。例如,被害人在医院接受治疗,而死于医院的火灾,那么就不可以将死亡的结果归咎于行为人。有些案件,虽然行为人制造了不被允许的危险,而且也实现了该种风险,但是"具体犯罪构成要件有特定的保护范围和保护目的,如果所发生的结果不包括在构成要件的保护范围和保护目的之内,就不能将结果归责于行为人[8]126换言之,如果实现的风险并不在构成要件预先设定的效力范围以内,就不能对行为人进行归责,这也是构成要件固有的类型化机能所决定的。例如,催促他人开快车而发生交通事故的场合,不能追究催促者的刑事责任,因为在该种情况下,行为人知道超速驾驶的危险性,也可以决定是否超速,结果的出现并不是催促者所能控制的。所以交通肇事罪的构成要件,在效力范围内并不及于催促者的行为,所以不可将该催促行为类型化而进行处罚。

根据怎样的因果关系并如何对危险行为进行归咎一直是刑法学争论不休的问题

在实践中,根据怎样的因果关系并如何对危险行为进行归咎一直是刑法学争论不休的问题,该命题直接决定了行为人是否应该对结果负有责任而承担相应的法律后果。而客观归责理论在对风险行为犯罪化的依据上提供了全新的视角"它只涉及某一行为是否被视为行为人的杰作问题[9]338,并不涉及行为人对行为的内心态度。具体到醉酒驾驶的情况下,正常的驾驶行为也同样有造成事故发生的风险,那么在同样有风险的两种行为之中又是基于怎样的考虑将醉驾作为犯罪化处理?笔者认为利用客观归责理论可以诠释之。其一,单纯醉酒驾驶理论探究客观归责理论的基石是行为人制造了不被法所允许的危险。如前文所述,刑法并不是对社会中的一切风险均加以禁止,只有对那些在规范上被确定为危险无价值的行为才予以禁止。驾驶行为无疑也是一种风险行为,驾驶员的生命、财产安全以及行人的安全都处在随时可能被侵犯的境地,但只要驾驶者遵从相应的交通法规,那么这样的风险并不为法所禁止,甚至是法所提倡的有利于社会的行为。我国《道路交通安全法》规定"饮酒后驾驶机动车的,处暂扣1个月以上3个月以下机动车驾驶证,并处200元以上500元以下罚款。

虽然这是行政法所规制的问题

虽然这是行政法所规制的问题,但是由于法律所作出的否定性评价,可以说,为了公共利益的考虑,醉酒驾驶所制造的风险必然为刑法规范所禁止。因为只是饮酒后驾驶车辆就被科以暂扣驾驶证和罚款的处罚,说明该种风险在行政法领域被严格禁止。毕竟带着酒气驾车相较于正常驾车而言,其发生事故的风险较大,如果醉酒驾驶的话,那么发生交通事故的风险会进一步扩大,该种风险也是客观归责理论所绝对不允许的危险;在立法者看来,该种风险对法益造成威胁的程度可以进入刑法评价的视野。其二,如果在法律所不允许的风险下造成了危害结果的发生,当然可以按照相关的法律追究行为人的责任;如果行为人制造了不被法所允许的风险,是否必然引起实害结果的发生呢?回答当然是否定的。行为者虽然没有造成实害结果的发生,但是行为对结果的发生"升高了风险,必然有进一步实现该种风险的可能性。对醉酒驾驶者也不是必然要求实害结果的实现,只要存在对法益造成侵害的危险性就足以认定。但是,也应该在"不符合谨慎规范的保护目的的后果中排除归责,即超越被允许的危险界限的危险在具体的结果中实现了,但结果并不在注意规范保护目的范围内,结果也不能归责给行为人[10]例如,在封闭的高速公路上超速驾驶机动车辆,撞死了误闯进入的行人,那么也不能追究超速驾驶者的刑事责任,因为封闭的高速公路就是禁止行人进入以确保我们实现生活便捷的目的。因此,正常驾驶者的行为所产生的风险也只是类型化的风险,它对结果的发生并没有提高风险;而酒后驾驶提高了交通事故发生的风险,这种风险必然被客观归责理论所否定,也必然被刑法规范所禁止。我国《刑法》第18条第4款规定"醉酒的人犯罪,应当负刑事责任"但是"责任与行为同时存在原则"是责任主义的重要内容,也是现代刑事司法必须贯彻的重要理念之一。毋庸置疑,行为人在醉酒的情况之下,应该能肯定行为者的责任能力明显减弱或者丧失,即其辨认能力和控制能力有所减弱或者完全没有辨认和控制自己行为的能力。那么此时实施了符合构成要件的行为,刑法又将其作为犯罪化处理,必然和"责任主义原则"相矛盾。而"原因自由行为理论"的出现,为我们解决醉酒犯罪人负担刑事责任的根据问题提供了一条崭新的思路[11]单纯的醉酒行为能够入罪,笔者认为,在主观依据方面可以通过原因自由行为解读。关于原因自由行为理论,法律上虽然没有规定,但作为习惯法上承认的例外,在大陆法系国家已形成通说。对于什么是原因自由行为,有学者认为"指行为人在具备责任能力的状态下决意的行为,或者在该状态下能够预见的、但在丧失行为能力或责任能力之时才实现的行为[9]533有学者进一步解释道"如果在无责任能力状态下通过作为或不作为导致不法后果的发生,而该行为是由于在有责任能力状态下实施的故意或者过失行为(作为或者不作为)造成的,那么就具备了责任能力[12]张明楷教授认为,原因自由行为是指"具有责任能力的行为人,故意或者过失的使自己一时陷入丧失或者尚未完全丧失责任能力的状态,并在该状态下实施了符合客观构成要件的违法行为[8]256概而言之,所谓原因自由行为是由使自己陷入丧失或者尚未完全丧失责任能力的原因行为和实施了符合构成要件的结果行为所构成的。笔者认为单纯的醉酒驾驶犯罪化之主观依据的原因自由行为主要存在于故意犯的场合,驾驶理论探究犯罪化很难说行为人应当预见喝醉酒驾车而因为疏忽大意没有预见,或者已经预见了而轻信能够避免。换言之,在醉酒驾车的情况下只存在行为人明知自己会醉酒驾车而希望喝醉或者放任喝醉的状态发生。

如果排除那些病理性醉酒的特殊情形

如果排除那些病理性醉酒的特殊情形,很难说醉酒驾驶是由于过失而引起的。我国《刑法修正案(八》第22条规定的单纯醉酒驾驶行为,是在故意的情况下实施的,那么也就没有必要讨论因过失而使自己陷入丧失或者尚未完全丧失责任能力的行为,因此可以说,过失犯并不存在原因自由行为的问题。这是因为,可以从结果行为向前追溯认定过失行为,只要结果与该行为之间存在因果关系就可以认定[13]265例如,如果行为人明知自己有病理性醉酒病史,而怠于注意义务而使自己丧失行为能力,在这种情况下驾驶机动车辆的,笔者认为如果能够肯定其间的因果关系,就可以归责于行为人;如果否定了其间的因果关系,就不能对行为者以责任非难。在日本也有相类似的判决参见《最大判昭和26年1月17日刑集5卷1号,第20页。原因自由行为在故意形态之下存在两种基本类型,即意思连续型和意思不连续型。前者是行为人在设定原因行为时,对结果行为就存在认识,并且有进一步实行该行为的意思。例如,行为人在开始喝酒的时候就知道自己要驾驶机动车辆,在这样的意思支配之下而实施了醉酒驾驶的行为;后者是指行为者在没有实施结果行为的意思下实施了原因行为,但后来在无责任能力情况下又实施了结果行为。例如,行为人在开始喝酒的时候并没有认识或意识到自己喝醉酒还会驾驶机动车,但是,就在他在喝醉酒之后实施了结果行为,即醉酒驾车的情形。

要根据原因自由行为理论而将原因行为(饮酒行为)作为实行行为加以处罚

但是,要根据原因自由行为理论而将原因行为(饮酒行为)作为实行行为加以处罚,除了饮酒行为与结果行为(驾驶行为)之间存在因果关系之外,还必须在饮酒行为之时存在故意,而且这一故意实现于结果行为[13]267所以该处并不包含意思不连续型的原因自由行为。也就是必须存在故意的连续性,即结果行为受原因行为之时的故意所支配。例如,原来准备步行回家,但是在醉酒之后又开车,那么就不能适用该理论。这里需要注意的是,笔者只是认为该种情形不能适用原因自由行为理论对其进行主观归责的解释,绝对不是认为对这种行为可以放任不管,究竟从哪种路径进行解释,则有待于进一步探究。即使在刑法理论研究颇为成熟的日本学界,对原因中的自由行为的适用范围也存在较大的争议。通说曾认为原因自由行为的成立范围只限于行为人利用自己心神丧失状态的场合,但日本有力说认为也应该包括行为人利用心神耗弱状态的情形,理由主要有:在未至心神丧失的心神耗弱状态实现了犯罪时,实际上实现犯罪的盖然性更大,如果认为它不属于原因中的自由行为的范围,会造成罪刑不均衡的结果;心神耗弱状态中的行为可以评价为明显被其原因行为所规定、被工具性地加以利用,等同于没有身份却有故意的间接正犯[14]在日本的司法实践中也有对行为人故意陷于酩酊,处于心神耗弱状态而醉酒驾驶的情形,适用原因中的自由行为理论,以醉酒驾驶罪定罪且未减轻其刑的判例。笔者赞成日本的有力学说。所以在原因自由行为的场合,除了饮酒行为之时必须对自己将要驾车的结果行为具有故意之外,还必须对在责任能力低下的状态下实施结果行为存在预见或认识。换言之,在原因行为之时必须存在双重的故意:对由喝酒所实现的驾驶存在故意、对在责任能力低下的状态之下实施的结果行为也必须存在预见和认识。日本曾有这样的一则判例,笔者认为对我国在司法实践中是否适用原因自由行为理论具有重要的指导意义。案情如下:被告人明明认识到自己用车将货送完之后,会到酒吧饮酒,饮酒之后会酩酊驾车,却在3~4个小时之内喝了大约20瓶啤酒,并在酒后驾驶他人乙的汽车离开。此处指日本《刑法》第39条第2款:心神耗弱人的行为,减轻刑罚,最高裁判所判决认定"在本案中,依据探究即便在醉酒驾驶的行为当时因饮酒酩酊而处于心神耗弱的状态,但可以认定其在饮酒之时具有醉酒驾驶的意思,因而不能适用刑法39条第2款减轻其刑。案件参见:最决昭和43年2月27日刑集22卷2号,第67页。

本人认为该判决是妥当的

本人认为该判决是妥当的:行为人在饮酒之时的醉酒驾驶这一故意基于连续性而实现于结果行为;可以说被告人对大量饮酒之后会酩酊驾车,会陷入责任能力低下的状态这一点存在预见。以上的论证只是解决了行为人在原因行为(饮酒行为)的设定上存在故意,那么哪种行为又是单纯醉酒驾驶行为的着手呢?对这个问题的回答历来充满了争议。纵观西方刑法大致存在以下几种理论:间接正犯构造说。这种观点类比间接正犯理论,认为行为者利用自己的行为时就是实行的着手;正犯行为说。该种观点主张,可将原因行为、结果行为分别当做正犯行为、结果行为,如果在正犯行为的时点存在责任能力,并且,能够认定存在正犯行为时的故意已实现行为这一意思的连续性、相当因果关系,那么,就可以将原因行为作为正犯行为来加以处罚[15]原因行为支配可能性说。该说认为,原因自由行为的实行行为是结果行为,因为行为人在实施原因行为时对结果行为具有支配可能性。最终意思决定说。该说认为,原因自由行为可以类比于激情犯罪,即行为人在很短时间或者瞬间处于一种无法正常理智思考的精神空白状态,同样可依据行为人在行为以前的意思态度来判断行为是否具有非难可能性[16]意思决定行为时责任说。该说认为,行为开始时的最终的意思决定,贯穿于至结果发生的整个过程,因此只要最终的意思决定时具有责任能力的话,即使在结果行为时丧失责任能力,那也能追究行为人的刑事责任[17]169笔者认为,意思决定行为时责任说比较合理,该学说也是日本最近以来的有力学说,因为对于醉酒的人来说,他从一开始设定原因行为时就有驾驶机动车的故意,因此该理论是妥当的。

结果无价值与行为无价值之争原本只是关于违法性本质之争

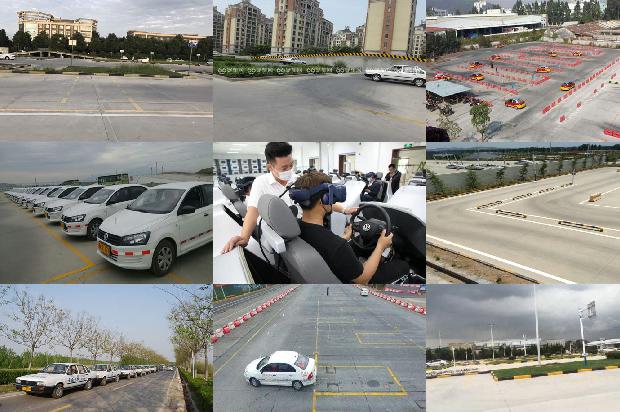

结果无价值与行为无价值之争原本只是关于违法性本质之争,但是,后来已经扩张到整个犯罪论领域[18]该理论在我国只是最近几年才受到重视。我国传统刑法理论并不关注"法益"本身,认为违法性的本质是具有严重的社会危害性,自从张明楷教授明确支持结果无价值以来,在我国关于结果无价值与行为无价值之争可谓空前繁荣。例如周光权教授支持行为无价值,而张明楷、黎宏教授则支持结果无价值。参见张明楷:行为无价值的疑问—兼与周光权教授商榷,载《中国社会科学》2009年第1期。行为无价值是指只考虑客观的法益侵害行为的一般危险,换言之就是在考虑违法性时必须切断与结果之间的联系,而只对行为本身的样态所作的否定评价。结果无价值,是指对行为所引起的对法益的侵害或者威胁所作的否定评价。概言之,行为无价值是指行为本身的恶,而结果无价值是指结果本身的恶。现代刑法理念认为犯罪的本质是对法益的侵害或者威胁,这已经是德日刑法的通说,而刑法的主要任务就是要保护法益,所以在这个意义上,结果无价值是妥当的。其次,如果坚持行为无价值,那么就将结果无价值放逐违法要素之外,而成为客观的处罚条件,这是难以让人接受的。所以,笔者支持结果无价值理论。单纯醉酒驾驶入罪是对行为的规制还是对抽象危险的规制,依据探究理论探究即这种行为是抽象危险犯还是行为犯?张明楷教授认为"本罪是抽象的危险犯,不需要司法人员具体判断醉酒行为具有公共危险。因此,一方面,抽象的危险犯实际上是类型化的危险犯,司法人员只需要进行类型化的判断即可。另一方面,完全没有危险的行为,不可能成立本罪[19]但是也有论者认为"危险驾驶罪为行为犯,根据行为犯的原理,行为人为醉酒驾驶行为,但未造成肇事后果的,仍成立危险驾驶罪既遂。危险驾驶行为对社会构成具体的、紧迫的威胁,是以行为人开始驾驶为起点的,并持续驾驶行为始终的。只要行为人开始驾驶,即构成该罪。但如行为人非在公共交通道路上行驶,则不构成危险驾驶罪[20]笔者认为,对本罪以抽象的危险犯予以解读具有合理性。例如,行为者在荒野醉酒驾驶,因为没有抽象的危险的存在,那么就不可以对行为人以本罪进行追究。因为我国本身就是一个酒文化发达的国家,不能将所有带着酒气驾驶的行为都作为犯罪[17]161也不能将那些醉酒驾车行为一概论罪,否则必然导致打击面的无限制放大。只有考虑将那些对法益具有抽象危险的行为入罪,才能保证罪刑相适应。最高人民法院在刑事审判座谈会中也表示"各地法院具体追究刑事责任,应当慎重稳妥,不应仅从文意理解《刑法修正案(八》的规定,认为只要达到醉酒标准驾驶机动车的,就一律构成刑事犯罪,要与修改后的道路交通安全法相衔接。另外,宁波驾校从实质的角度,危险犯可以分为,具有发生侵害法益的高度可能,并且以发生危险为构成要件要素的"具体危险犯,以及只要具有侵害法益的可能性就够了,不以发生该种危险作为构成要件要素的"抽象危险犯。上述分类之中,由于具体危险犯以"发生危险"作为构成要件要素,因此,在这一点上,也要求是结果无价值。问题是在抽象危险犯的场合,也应当在具有侵害法益的现实危险,即结果无价值时,才能作为犯罪加以处罚。但是日本的通说认为,抽象危险犯中,抽象危险是拟制的要素,或者是采用不能反证的方法所推定出来的、不能科处刑罚的危险。而我国学者认为"抽象的危险犯的危险,是在司法上以一般的社会生活经验为根据,认定行为具有发生侵害结果的危险[22]换言之,该种危险只要有发生结果的可能性就够了。既然结果无价值,是指对行为引起的对法益的侵害或者威胁所作的否定评价,那么我们就可以肯定在抽象危险犯的场合也存在结果无价值。因为醉酒驾驶行为对交通事故的发生无疑增加了法所不允许的风险,必然存在对法益的侵害或者威胁的高度盖然性,那么刑法为了保护法益就必须对这样的危险给予否定评价。例如醉酒之后在高速公路或者城市繁华地段上驾驶汽车,从一般的生活经验上来看发生事故的概率必然会大大提高,所以有必要对该种危险行为予以规制,这样才能使法益的保护有力化。但是如果对法益没有侵害或者威胁的可能,例如醉酒人驾驶机动车在荒芜的道路上行驶就不能对行为人给予否定评价,即不能入罪。在结果无价值的理论指导下,单纯醉酒驾驶行为的犯罪化主要还是基于法益保护的视角。因此在司法实践中,笔者认为应该遵从结果无价值的指导思想,只能在醉酒驾驶行为对法益造成了一定侵害或者威胁时才考虑适用之,否则的确有过分扩大适用范围之虞。